Spotlight - AG Blaeschke

CAR-T-Zelltherapie in der Praxis

Was ist die CAR-T-Zelltherapie?

Die CAR-T-Zelltherapie ist eine innovative Behandlung, bei der die eigenen Immunzellen des Patienten zur Krebsbekämpfung eingesetzt werden. Zunächst entnehmen wir dem Patienten T-Zellen (eine Art von Immunzellen). Diese Zellen werden dann gentechnisch so verändert, dass sie einen speziellen Rezeptor, einen so genannten chimären Antigenrezeptor (CAR), produzieren. Dieser Rezeptor ermöglicht es den T-Zellen, Tumorzellen zu erkennen und anzugreifen. Nach dieser Veränderung werden die T-Zellen dem Patienten zurückgegeben, wo sie Krebszellen aufspüren und zerstören können. CAR-T-Zelltherapien haben bereits bemerkenswerte Erfolge bei der Behandlung bestimmter Blutkrebsarten wie Leukämie und Lymphome gezeigt.

Herausforderungen und neue Strategien

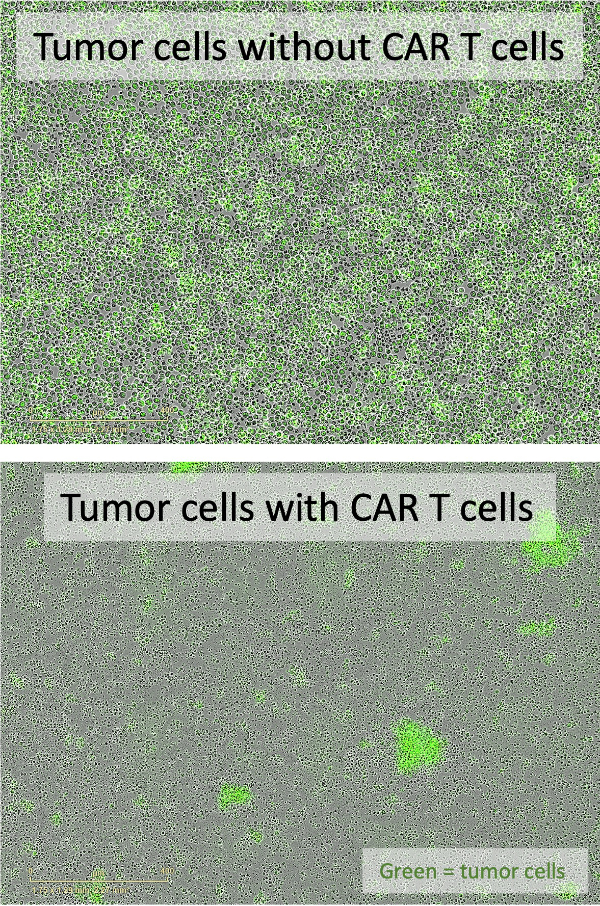

Während die CAR-T-Therapie bei Blutkrebs gut funktioniert, ist sie bei soliden Tumoren noch weniger wirksam. Um die CAR-T-Zellen zu verbessern, erforschen Wissenschaftler zahlreiche Strategien: zum Beispiel die Veränderung des Rezeptordesigns, die Anpassung der genetischen Insertionsstelle oder die Ausstattung der Zellen mit zusätzlichen „Werkzeugen“. Zu diesen Werkzeugen könnten zusätzliche Rezeptoren gehören, die den T-Zellen helfen, in den Tumor einzudringen, oder kleine Proteine (wie Zytokine und Chemokine), die andere Immunzellen aktivieren. In der Vergangenheit musste jede Idee einzeln getestet werden - ein langsamer und kostspieliger Prozess.

Unser Forschungsansatz

In unserem Labor verwenden wir CRISPR-basierte Screening-Methoden, mit denen wir Hunderte bis Tausende von CAR-T-Zell-Variationen gleichzeitig testen können. Auf diese Weise können wir schnell feststellen, welche Veränderungen die Tumoransprache und -funktion tatsächlich verbessern. So können wir beispielsweise Hunderte verschiedener Rezeptoren in CAR-T-Zellen einführen und dann feststellen, welche von ihnen ihnen helfen, in experimentellen Modellen in solide Tumore einzudringen. Um dies zu erreichen, kombinieren wir fortschrittliche Techniken wie Gentechnik (CRISPR/Cas9, virale Systeme), Zellkultur, Durchflusszytometrie, Sequenzierung der nächsten Generation, räumliche Technologien und Funktionstests in vitro und in vivo. Unsere Arbeit ist in hohem Maße kooperativ und umfasst enge Partnerschaften mit Kollegen am DKFZ, KiTZ und UKHD sowie mit nationalen und internationalen Forschungsteams.

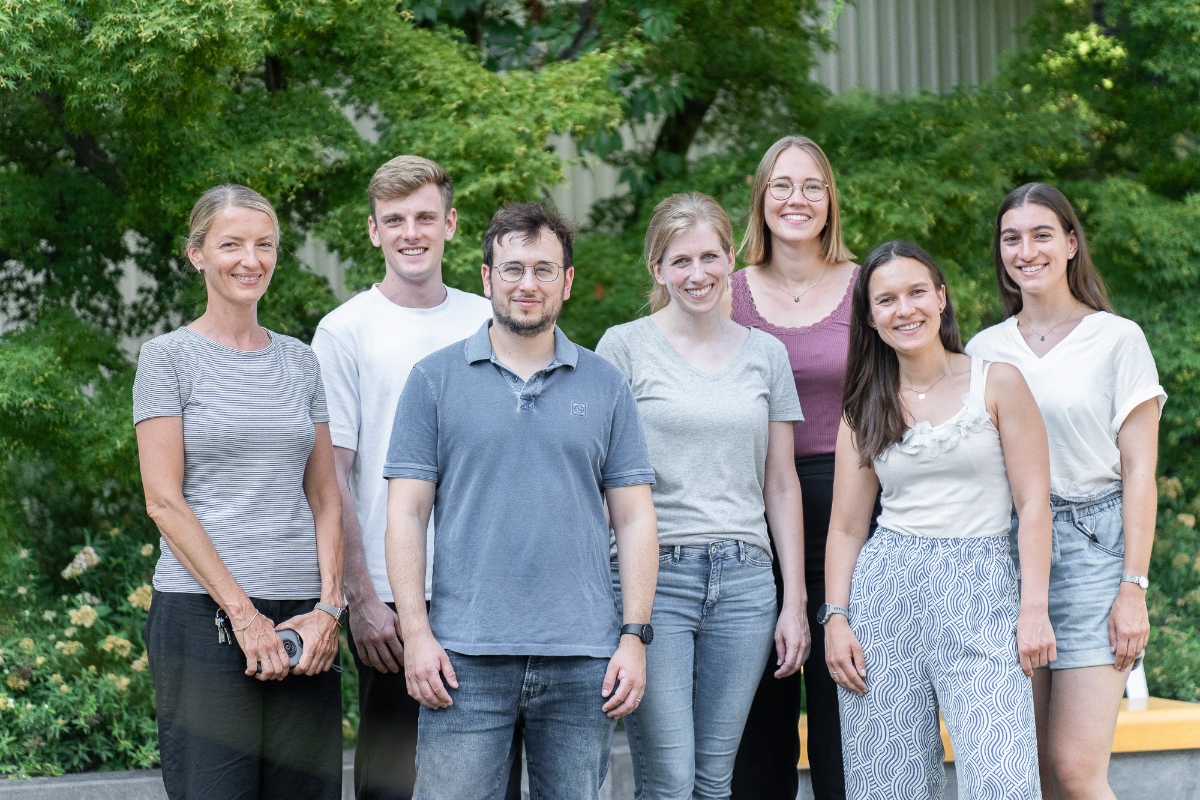

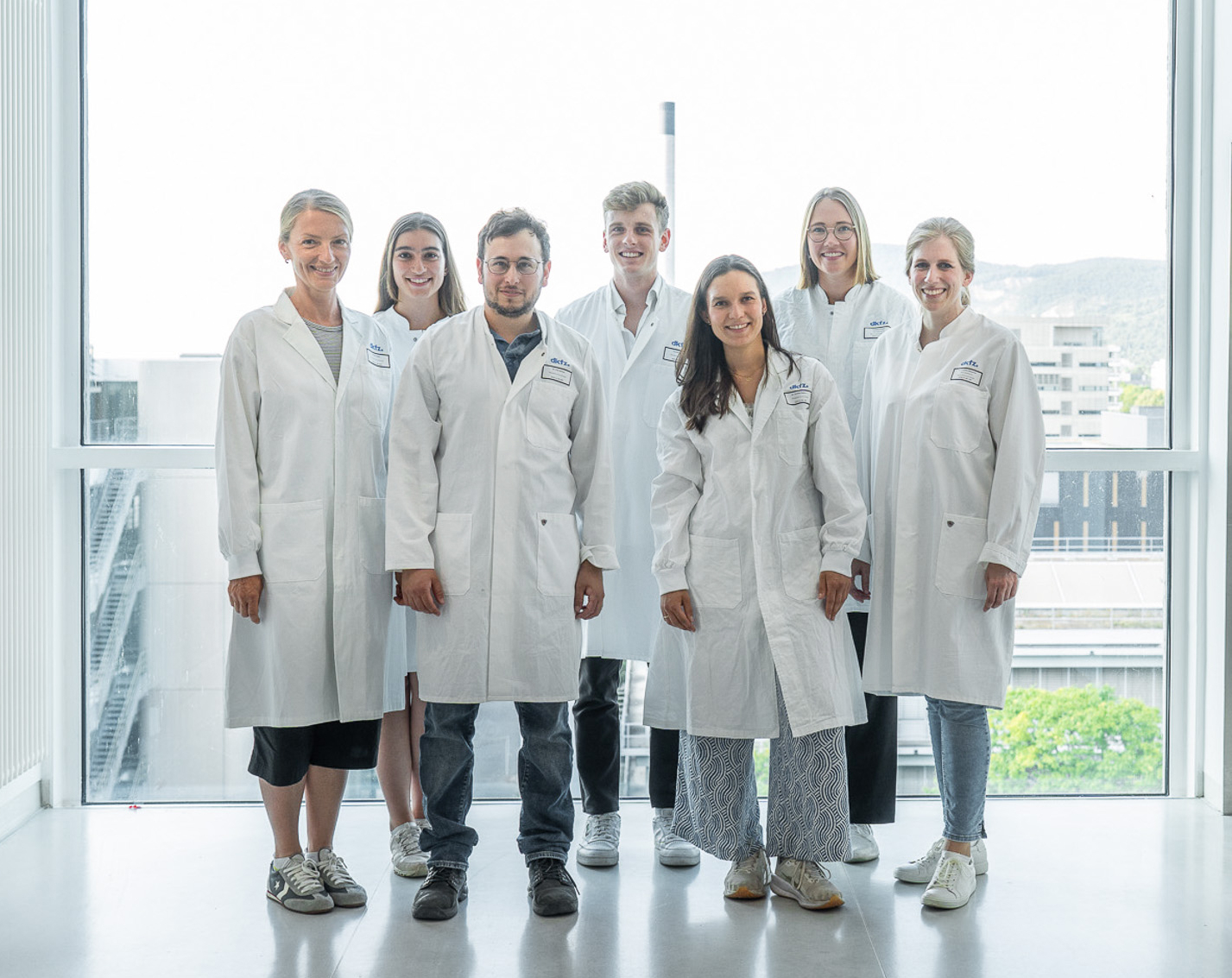

- Dr. Dr. Franziska Blaeschke (Group leader)

- Dr. Oren Barboy (Postdoc)

- Dr. Caroline Fandrey (Postdoc)

- Maria Gruber (Student assistant)

- Kathleen Grüter (PhD student)

- Lara Kellendonk (Student assistant)

- Monika Kuban (Lab manager)

- Konstantin Loher (PhD student)

- Jan Reichert (Intern/MD student)