Im Fokus der Arbeit standen bestimmte Krebszellen, die einen Defekt in der Reparaturfähigkeit ihres Erbgutes aufweisen. Etwa 15 Prozent der AML-Patientinnen und -Patienten sind Träger dieser genetischen Variante (genannt GFI1-36N) und haben damit in der Regel eine schlechtere Prognose für den Krankheitsverlauf. Das Forschungsteam fand nun einen Weg, den Defekt der bösartigen (malignen) Zellen in der Therapie zu nutzen. Das Team konnte in Zellkultur mit humanen Leukämieproben nachweisen, dass durch den Einsatz eines sogenannten PARP-Inhibitors, eines Arzneistoffes, der einen DNA-Reparaturweg blockt, diese Zellen in den Zelltod getrieben werden, da sie Defekte im Erbgut nicht mehr reparieren können. Auf die nicht-malignen Zellen hatte das Vorgehen keinen wesentlichen Einfluss.

Die rückblickende Analyse einer Studiengruppe von AML-Patientinnen und -Patienten, die einen PARP-Inhibitor erhalten haben, zeigte, dass 80 Prozent aller Erkrankten, die diese Variante aufwiesen, auf die Therapie ansprachen. Das vielversprechende Ergebnis muss nun in einer kontrollierten Studie bestätigt werden.

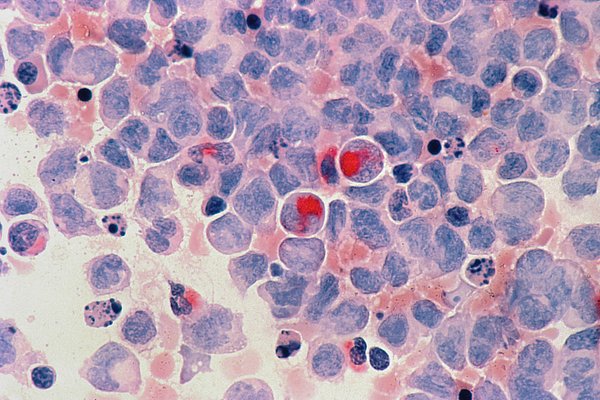

Akute Leukämien sind eine Form von Blutkrebs, die ohne Behandlung meist innerhalb von Wochen tödlich verlaufen. Die Therapie besteht bislang aus einer Chemotherapie, oft gefolgt von einer Stammzelltransplantation.

Federführend beteiligt sind Cyrus Khandanpour und Nikolas von Bubnoff, Klinik für Hämatologie und Onkologie, Campus Lübeck, Hauke Busch, Institut für Experimentelle Dermatologie, Campus Lübeck, sowie Friedrich Stölzel, Klinik für Innere Medizin II, Campus Kiel. Die Studie wurde unter anderem von der Deutschen Krebshilfe unterstützt und im renommierten Journal Blood publiziert. Die Studie entstand in Kooperation mit Matthias Mann, Max-Planck-Institut für Biochemie, Ashok Kumar Jayavelu, Hopp-Kindertumorzentrum Heidelberg (KiTZ) und Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), sowie mehreren Universitätskliniken (Hannover, Dresden, Münster, Essen) und Forschungseinrichtungen in New York, USA, und Montreal, Kanada. Am Campus Lübeck beteiligt waren außerdem Pradeep Patnana (Arbeitsgruppe Khandanpour) und Axel Künstner (Institut für Experimentelle Dermatologie).

Originalpublikation

Daria Frank et al., Germline variant GFI1-36N affects DNA repair and sensitizes AML cells to DNA damage and repair therapy. Blood, Sep 26, 2023. https://doi.org/10.1182/blood.2022015752